Un ovule fécondé n’adhère pas toujours à la paroi utérine, bien que la fécondation ait eu lieu. Ce phénomène, pourtant décisif, reste l’un des moins prévisibles du cycle reproductif humain. Les symptômes associés, souvent confondus avec ceux du cycle menstruel ou des débuts de grossesse, compliquent l’interprétation des premiers signes.

Des différences notables existent entre la chronologie théorique de la nidation et sa réalité biologique. Certaines femmes ne ressentent aucun symptôme, tandis que d’autres perçoivent des signaux discrets, difficiles à distinguer d’autres manifestations physiologiques.

La nidation : une étape clé souvent méconnue de la grossesse

La nidation occupe une place discrète mais déterminante dans le cycle menstruel. Après la rencontre entre l’ovule et le spermatozoïde, l’embryon débute sa progression vers la cavité utérine. Ce trajet, orchestré par les trompes, mène l’œuf fécondé jusqu’à la muqueuse utérine, l’endometre, où tout se joue.

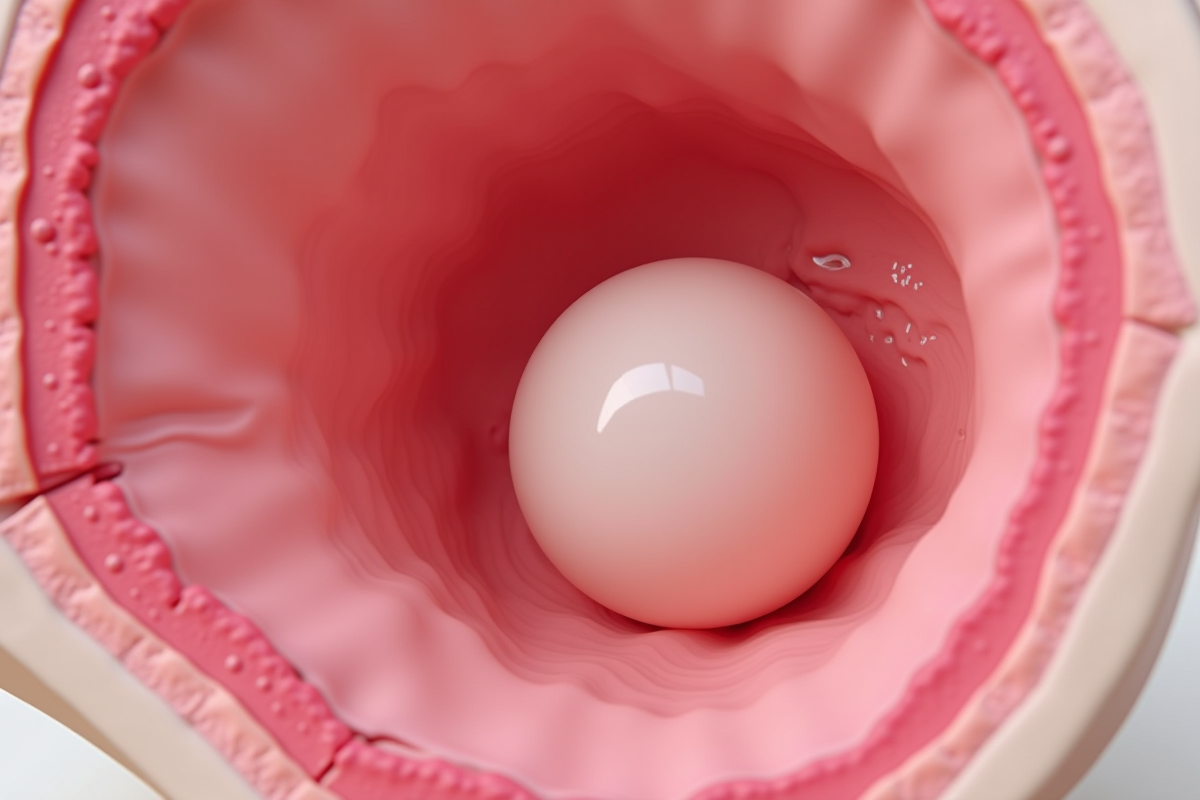

Là, bien à l’abri, l’implantation embryonnaire se met en place. Invisibles mais décisives, des interactions cellulaires s’enclenchent : le trophoblaste, enveloppe externe du blastocyste, libère des enzymes qui creusent la muqueuse. Progressivement, l’embryon s’ancre dans l’endometre, amorçant une nouvelle histoire.

Pour mieux saisir le déroulement, voici les étapes essentielles du cycle :

- Cycle menstruel : ovulation, fécondation, nidation

- Nidation : intervient après la migration de l’œuf, dans l’endometre

- Implantation : point de départ concret de la grossesse

La nidation ne se résume pas à la fixation de l’œuf : elle inaugure la formation du placenta, véritable interface de survie entre la mère et l’embryon. Si ce dialogue initial déraille, la grossesse peut s’interrompre brutalement. L’endometre, en se modifiant sous l’influence hormonale, devient soit un cocon, soit un obstacle pour la suite de la gestation.

Quelles sont les grandes phases du processus de nidation ?

La nidation n’est pas un événement spontané : elle s’inscrit dans une succession d’étapes orchestrées avec précision. Tout commence lors de l’ovulation, quand l’ovaire libère un ovule mature grâce à l’action des hormones FSH et LH. Ce dernier gagne alors la trompe de Fallope, où il attend la rencontre avec un spermatozoïde. Leur fusion donne naissance au zygote, point de départ d’une nouvelle trajectoire.

Le zygote se divise, devient morula, puis blastocyste, et entame un lent déplacement vers la cavité utérine. Ce périple s’étire sur plusieurs jours. Une fois arrivé, le blastocyste se positionne face à la muqueuse utérine, prêt à s’implanter dans l’endometre.

Le processus de nidation s’organise en trois étapes complémentaires :

- Apposition : le blastocyste se place contre l’endometre, attiré par des signaux moléculaires spécifiques.

- Adhésion : des liens solides se tissent entre le trophoblaste et les cellules de la muqueuse utérine.

- Invasion : le trophoblaste libère des enzymes pour pénétrer l’endometre, lançant la construction du placenta.

À chaque étape, le dialogue entre l’embryon et l’endomètre influence la suite de la grossesse. Qualité de la muqueuse, équilibre hormonal, timing précis : tout compte pour permettre à l’implantation embryonnaire de s’installer durablement.

Symptômes de la nidation : comment les reconnaître et les différencier ?

Identifier les symptômes de la nidation s’avère difficile : ils restent souvent discrets et se confondent avec les signes habituels du syndrome prémenstruel. Parmi les plus évoqués, le saignement d’implantation : il concerne certaines femmes, sous forme de pertes rosées ou brunes, peu abondantes et souvent prises pour des règles inhabituelles. Ce saignement s’explique par la fragilisation de petits vaisseaux lors de l’implantation de l’embryon dans l’endometre.

D’autres femmes connaissent de légères crampes ou des tiraillements dans le bas-ventre, sensations proches de celles ressenties avant les règles. S’ajoutent parfois une augmentation des pertes blanches et une tension mammaire. Ces signaux, bien que fréquents, ne suffisent pas à eux seuls à confirmer la nidation : ils peuvent également résulter d’un trouble hormonal ou de la simple approche des menstruations.

Après la nidation, le bouleversement hormonal s’accélère : la production de HCG commence, mais le taux de cette hormone demeure encore trop bas pour être repéré par un test de grossesse immédiat. Seul un test effectué après un retard de règles, ou prescrit par un professionnel, confirmera la grossesse. Les premiers signes de grossesse tels que nausées, fatigue ou seins tendus apparaissent plus tard, quand la concentration de HCG grimpe véritablement.

La frontière entre symptômes de nidation et signes précoces de grossesse est mince. Certains traitements hormonaux ou pathologies peuvent aussi déclencher des symptômes similaires. Pour s’y retrouver, il faut prêter attention au calendrier : un saignement discret survenant une semaine après l’ovulation oriente vers la nidation, alors que la persistance de symptômes au-delà du cycle habituel évoque un début de grossesse.

L’importance de la nidation pour le bon déroulement de la grossesse

La nidation tient un rôle de pilier dans le développement de la grossesse. Sans implantation aboutie dans l’endometre, l’embryon ne peut ni se fixer, ni se nourrir, ni évoluer vers le stade de foetus. La relation intime qui se crée alors entre la muqueuse utérine et l’embryon détermine la suite : développement du placenta, croissance des vaisseaux sanguins, échanges nutritionnels, protection immunitaire. Le placenta issu de cette première phase apporte oxygène et nutriments, et libère la fameuse hormone HCG, indispensable au maintien des débuts de la grossesse.

Durant ces premiers jours, à l’abri des regards, de nombreux paramètres entrent en jeu. Plusieurs facteurs de réussite influencent la qualité de la nidation :

- Âge maternel : baisse de la réserve ovarienne et de la réceptivité de l’endomètre après 35 ans

- Santé utérine : pathologies comme fibromes, polypes ou endométriose compliquent l’implantation

- Mode de vie : tabac, consommation d’alcool, alimentation déséquilibrée, stress ou surpoids peuvent diminuer les chances

Lorsque la nidation échoue, le risque de fausse couche précoce ou de grossesse extra-utérine augmente : un œuf perdu dans la trompe ou l’ovaire peut menacer la santé maternelle. Les professionnels de santé, gynécologues comme sages-femmes, surveillent la qualité de l’endomètre et les antécédents pour limiter ces risques. Décoder les mécanismes de la nidation, c’est comprendre la vulnérabilité de la grossesse naissante, et la nécessité d’un terrain utérin préservé pour laisser une chance à la vie de s’installer.